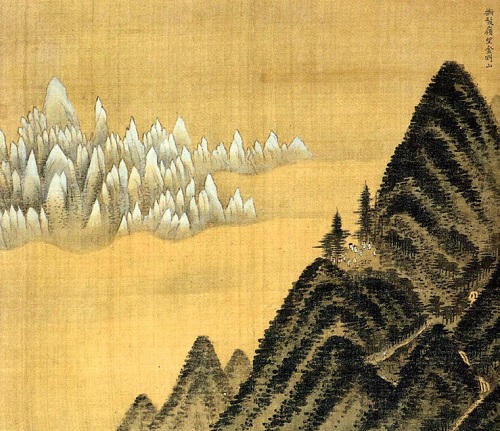

여름휴가에 이어 열흘 정도의 추석연휴를 앞두고 있다. 일상을 떠나 한적한 휴양지에서 휴식을 취하는 여행 문화는 요즘 사람들만의 전유물이 아니다. 조선시대 선비들은 명산을 유람하는 경험을 매우 중요하게 생각했다. 그렇기 때문에 금강산 여행을 평생의 소원으로 간직한 이들이 적지 않았다. 금강산의 경치구경뿐 아니라, 호연지기를 기르고 산과 물의 모습을 통해 사물의 이치를 깨닫기 위해 금강산을 찾았다. 그곳에 남아있는 불교 문화재와 선인들의 흔적을 답사하고, 현실의 고달픔과 모순을 잊고 잠시 훌쩍 떠나려는 마음은 오늘날의 사람들과 크게 다르지 않았던 것이다. 조선시대의 금강산 여행은 오늘날의 해외여행과 비슷한, 아니 그 이상의 준비와 시간, 비용이 필요했다. 여행 계획을 짜는 데는 먼저 다녀온 사람들의 기행문인 ‘유산기(遊山記)’가 중요한 가이드북 역할을 했으며, 금강산에 주재하던 승려들도 중요한 정보원이었다. 여행비용의 조달, 교통편과 식량의 마련도 간단한 문제가 아니었다. 당시 금강산 여행은 서울에서 출발하면 금강산을 가고 오는 데 각각 일주일, 금강산 구경에 이주일 정도가 소요돼 한 달 가까운 시간이 필요했다. 여행 동반자도 중요한 여행 요소다. 금강산 유람을 하는 선비들은 남자종을 반드시 동반했다. 종은 말을 끌고 짐을 들며 심부름을 했다. 악기를 연주해 흥을 돋우는 악공과 아름다운 경치를 그림으로 옮길 화공, 그리고 기생이 동반하는 사례도 많았다. 산에서는 승려들이 가이드 역할을 담당했다. 유람객이 많이 찾는 절의 승려는 길 안내와 가마꾼 역할을 한 것은 물론, 식사와 잠자리까지 절에서 제공했기 때문에 그 부담이 이루 말할 수 없었다. 이 때문에 절을 떠나는 승려들도 많았다. 선비들은 금강산의 경치와 문화유산을 구경하는 중에도 시 쓰기, 독서와 토론, 제명(題名) 등 여러 가지 활동을 했다. 먼저 시 쓰기는 특정장소에 이르러 선인들이 지은 시를 회상한 다음, 이와 비교해 자신의 감흥을 시로 옮겼다. 이 때문에 유람 중에 쓴 시는 대개 명승지나 절과 같이 소재가 중복됐다. 또한 유람 중에도 독서를 게을리하지 않았다. 주로 『심경』, 『근사록』 등 유람의 중요한 목적 중 하나인 마음공부에 도움에 되는 책을 읽었다. 명승지에 자신의 이름이나 시를 쓰는 제명은 중국에서 유래해 조선시대에 매우 성행했다. 오늘날에도 우리나라나 중국 사람이 세계 각지의 관광지에 자신의 이름을 남겨 비난을 받곤 하는데, 어찌 보면 유구한 전통이 있는 행위다. 금강산에서는 만폭동 바위에 새긴 양사언의 제명이 유명해 “만폭동 경치 값이 천냥이면, 그 중 오백 냥은 양사언의 글씨 값”이란 말이 있을 정도로, 선비들이 꼭 들러 확인하는 필수 코스였다. 금강산에서의 제명은 바위는 물론, 건물 벽과 기둥 등 다양한 곳에 이뤄졌다. 물론 당시에도 이런 행위가 산을 오염시키는 짓이라는 비판적인 시각을 가진 선비들이 있었다. 긴 연휴를 앞두고 여행을 계획하는 이들이 많다. 조선시대 선비들의 여행을 되짚어 보면, 여행이 여러 가지를 배우고 자신을 성찰하는 기회였음을 새삼 확인할 수 있다. 이번 연휴가 여행을 통해 다양하고 소중한 체험을 하는 기회가 되기 바라며, 나아가 금강산을 자유롭게 여행할 수있는 날이 빨리 오길 기원해본다.

저작권자 ⓒ 비전성남, 무단전재 및 재배포금지

|

많이 본 기사

|