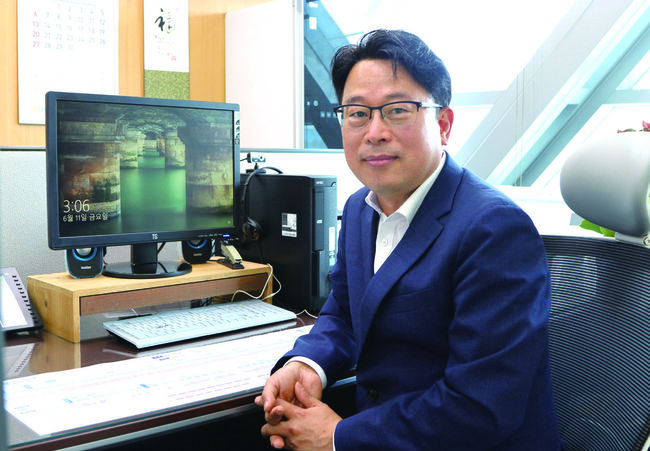

[광주대단지, 그리고 성남] 공직생활 39년, 퇴직 앞둔 손성립 성남시 교육문화체육국장에게 듣다

서울 종로구 숭인동 판자촌에서의 늦은 밤, 급작스런 철거 명령에 이삿짐을 챙길 여유도 없이 대충 짐을 꾸려 트럭에 올라탔다. 새벽 3시경 트럭에서 내려 보니 한 발짝도 분간할 수 없는 민둥산의 암흑천지였다. 열 살 어린 나이지만 이해할 수 없는 이사였다. 더 이해할 수 없는 건 이사를 오긴 했는데 그곳엔 줄 쳐진 땅만 있을 뿐 판잣집은 고사하고 비바람 막아줄 천막조차 없다는 거였다.

성남시 손성립 교육문화체육국장의 성남살이는 그렇게 시작됐다. 열 살, 초등학교 3학년 때인 광주군 시절의 성남에 들어와 스무 살에 공무원이 된 손성립 국장은 성남시 공직생활 39년을 마감하고 1년간 공로연수 후 내년 7월 정년 퇴임한다. 손 국장의 성남살이는 어땠을까. 그를 만나 광주대단지를 그리고 성남시를 들어봤다.

광주시 중부면 탄리(현 태평4동) 157-21번지. 번지수만 존재하는 집이 없는 집이다. 부모님은 나무로 뚝딱뚝딱, 루핑을 덮어 7남매에게 비바람을 피할 수 있게 했다. 막노동하는 아버지, 채소와 생선 행상을 하던 어머니는 취로사업에서 배급받은 밀가루로 수제비를 만들고, 팔다 남은 채소로 어린 자식들의 허기를 달랬다. 그래선지 손 국장은 지금도 수제비를 좋아하지 않는다.

“어린 나이라서 고생이라는 건 잘 몰랐어요. 다들 비슷비슷한 형편이니 그러려니 했죠. 스무 살 때 공무원 시험에 합격하니까 ‘특히 어렵게 사는 집안에 좋은 일이 생겼다’며 이웃들의 축하가 이어졌죠.”

손 국장은 이렇게 말하지만 7남매 중 장남이란 무게로 초등학교 6학년 때부터 새벽마다 신문을 돌려야 했고, 방학 때면 공장에 들어가 노동을 해서 생활비에 보탰다. 장학금을 받지 못하면 학교에 다닐 수 없는 형편이니 잠을 쪼개가며 공부에 매진했다.

“고생이란 생각은 안 했지만 고단함을 달고 사는 사람들의 참혹한 현실을 눈앞에서 목격한 적이 있어요. 초등학교 하굣길, 언덕을 넘다가 발견한 미라가 된 어린 아기의 시신을 몇 날 며칠 바라보며 등하교를 했죠. 나중에 들으니 굶어 죽은 아기의 돌무덤이었다고…. 그때 느꼈죠, 참혹한 현실을.”

하굣길에 목격한 또 하나는 ‘8·10성남(광주대단지)민권운동’이었다. ‘먹고 살기 힘든 우리의 문제를 해결하기 위함이구나’, 하지만 너무 폭력적이란 생각이 들었다. 어른이 된 후에는 그건 폭력이 아니라 그럴 수밖에 없었던 현실의 무게였다고 고쳐 생각했다.

광주군에서 성남시로 승격한다는 소식을 접했다. 1973년, 손 국장 초등학교 6학년 때다.

동아방송(라디오)에서 ‘시 승격을 어떻게 받아들이는가’란 질문을 들고 와서 어린이에게 답을 청했다. 학교 대표로 인터뷰에 참여한 손성립 어린이는 “시로 승격되면 학교도 많이 생기고, 나무도 많이 심게 되니 환경이 좋아질 것 같아서 좋아요”라고 또박또박 말했다. 당시 갑자기 늘어난 인구로 학교는 오전 오후반으로 나눠서 공부해야 했고, 천막을 쳐 임시교실을 만들어 수업을 받을 때였다.

스무 살, 공무원이 된 후 첫 부임지는 태평2동 사무소, 공직생활 39년 중 가장 뜻깊은 것은 어려운 이웃을 도울 수 있었던 사회복지 업무, 그리고 국제통상교류 관련해 내실을 다질 수 있었던 것에 보람을 느낀다.

어렵고 힘든 사람들에게서는 더 나아질 거라는 희망이 보였다. 불모지, 광주대단지에서 사람들이 꿈꿨던 희망은 전국에서 제일 살고 싶은 도시, 성남으로 발전했다.

손 국장은 1년 후면 인생의 많은 부분을 함께한 공직을 떠난다. 손성립 국장은 말한다. “아쉬움보다 자부심을 안고 삶의 흐름에 따라서 가는 것뿐”이라고.

취재 윤해인 기자 yoonh1107@naver.com

저작권자 ⓒ 비전성남, 무단전재 및 재배포금지

|

많이 본 기사

|