“뭐 그깟 장미꽃이라고? 너는 생명이 뭐라고 생각하냐? 너처럼 밥 처먹고 똥싸는 사람만 생명인 줄 아냐? 네발 달린 짐승도 생명이 있고, 작은 꽃에도 생명이 있단 말이다. 저기 참새도 여기 개미새끼도 저기 하천에 사는 붕어한테도 생명은 있어.” - 소설 <모란시장> 중

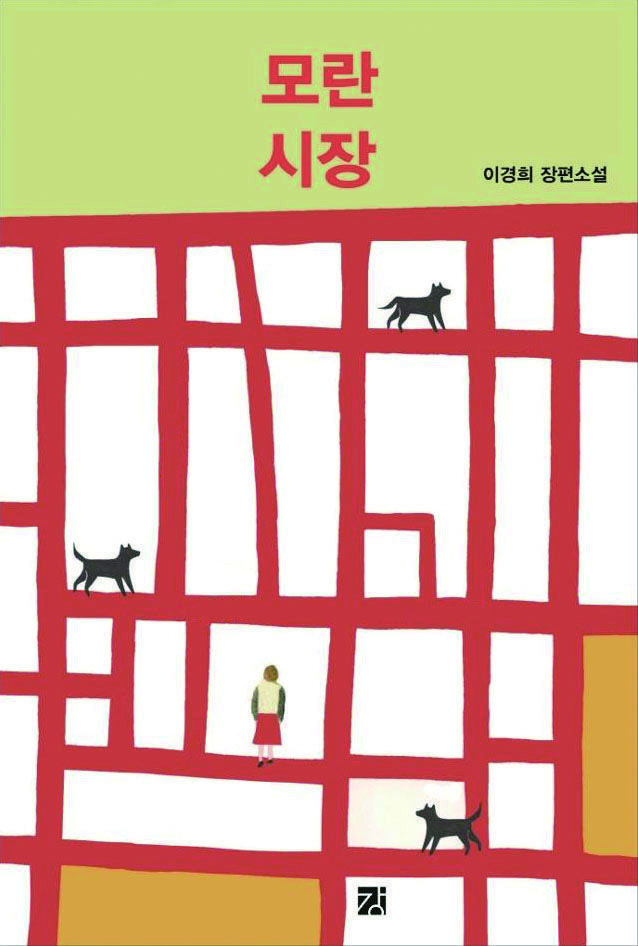

이경희 작가의 장편소설 <모란시장>은 유쾌한 소설이 아니다. 우리의 삶에서 무신경하게 지나치거나 혹은 일부러 회피하는 것에 대한 이야기다.

폭력과 위압으로 대변되는 박 사장과 그 폭력의 피해자이자 동시에 가해자이기도 한 경숙, 모든 생명은 가치 있다고 여기는 고씨 할머니와 꽃집 주인 등 작가는 소설 속 등장인물들을 통해 시장 내에서 일어나는 폭력과 생명의 문제를 선명하게 드러낸다.

그리고 독자는 경숙에게 도축될 뻔하다가 살아남은 늙은 개 삽교의 시선으로 이를 쫓아간다.

아무렇지 않게 도축돼 팔리는 고기들, 은밀하게 거래되는 오염된 생선. 작가는 인간이 우위에 서 있음으로써 경시되는 동물들의 생명과 심각해지는 환경문제가 결국은 다르지 않다고 생각한다.

그래서 남자와 여자, 짐승과 사람 같은 위계 구분 없이 모든 생명은 ‘하늘 아래에서 함께 살아가야 할 소중한 것’이라고 목소리를 높인다.

어쩌면 불편한 마음이 들 수도 있는 묵직한 소설의 내용과 달리 이경희 작가는 밝고 거침없고 유쾌하다. 손주가 너무 예뻐 ‘육아알바’를 자처하며 <모란시장>을 집필했다며 웃는다.

어린 손주를 돌보며 생명에 대한 소중함과 경외심이 더 커졌다는 작가는, “우리가 먹고 마시고 누리는 모든 것이 다른 생명의 희생으로부터 얻어진 것이라면, 한 번쯤은 공존과 책임에 대해 마음을 두어야 한다”라고 말한다.

소설 속의 모란시장과 달리 실제 모란시장은 이경희 작가에게 어떤 곳일까? 집에서 멀지 않아 종종 찾는다는 모란시장은 사월의 논바닥처럼 시끄럽고 갈 때마다 현금을 탈탈 털리는 곳이다. 양손에 짐을 들고 헤매는 미로 같은 곳이기도 하다.

평생 아파트에서만 살다가 흙과 친구들이 그리워 2020년에 모란시장 근처의 타운하우스로 이사했다는 이경희 작가는 장날이면 테라스에 심을 묘목을 보러 모란시장에 가곤 한다.

2008년 단편소설 <도망>으로 『실천문학』 신인상을 수상하며 48세의 나이에 등단, 소설집과 산문집 등 다수의 작품을 발표한 이경희 작가의 <모란시장>은 그녀의 다섯 번째 장편소설이다.

가난해서 많은 책을 읽을 수 없었던 어린 시절, 이경희 작가는 어둑한 등잔불 아래서 자식들에게 들려주시던 아버지의 재미있는 이야기를 들으며 작가가 되고 싶다고 생각했던 것 같다고 한다.

소설이 완성되기까지 자신을 모질게 몰아붙인다는 작가. 조금 쉬어 가는 것도 좋으련만 벌써 차기작을 구상 중이다. 요즘 젊은 세대들에겐 낯선 이름이 된 정미소와 우리의 쌀에 대한 이야기가 어떻게 우리 곁으로 돌아올지 기대된다.

작가가 모란시장에서 사다 정성스럽게 심은 테라스의 덩굴장미와 씨앗들도 어쩌면 새로운 이야기를 가득 품은 채 지금 곱게 봄물이 올라 있을지도 모를 일이다.

취재 서동미 기자 ebu73@hanmail.net

저작권자 ⓒ 비전성남, 무단전재 및 재배포금지

|

많이 본 기사

|