“그림은 자유다”

강원도 화인열전 『그림에 붙잡힌 사람들 1, 2』 최삼경 작가 북콘서트

|

“인터뷰를 진행할수록 그렇게나 어려운 환경에서도 붓을 놓지 못하는 그네들의 삶에 조금은 마음이 무거워지기도 하였습니다. 시를 쓰는 사람들이 시마(詩魔)에 사로잡히듯 어쩌면 그네들도 화마(畵魔)에 포박되었을지 모릅니다. 그렇지만 일생을 어쩌지 못하는 무병 같은 화업(畫業)이 또한 그들의 삶과 세계를 어려우나마 버티게 해주었는지 모르겠습니다. 등짐이 꼭 짐만이 아니라 길을 함께 가주는 반려의 힘을 주는 것처럼 말입니다. 어쨌거나 이 척박한 땅에서 예술을 하는 모든 분들께 다시 한 번 경의를 표합니다. 나만의 박수와 관심으로 그 길이 어찌 다 꽃밭이고 봄 길이 되겠습니까만 그저 허허한 마음이라도 담아 응원을 보냅니다.” - 작가의 말 中

수행자처럼 자기 길을 가는 화가들의 삶과 예술 세계가 오롯이 담긴 『그림에 붙잡힌 사람들 1, 2』. 직접 찾아가 인터뷰해서 한 문장 한 문장 정성스럽게 풀어낸 글과 화가의 그림이 하나로 어울려 읽는 이의 마음에 스민다.

어떤 상황에서도 붓을 놓지 않는 화가의 세계를 곡진한 글로 소개한 최삼경 작가. 이매문고와 신농학당의 세 번째 북콘서트에서 그를 만났다.

첫 순서는 싱어송라이터 ‘강고래’의 공연. 첫 곡은 최삼경 작가가 특별히 부탁한 <고슴도치>로, 가시덤불이 아파서 새 보금자리를 찾아 떠난 고슴도치는 결국 그 가시덤불이 자신의 가시였음을 알게 된다는 내용이다.

저 깊은 밤 어딘가 별 하나 없는 곳을 나는 너를 찾아 걷고 있어. 알 수 없는 그 끝에 흐르는 마음을 따라 걸어가다 보면 알게 될까?

이렇게 시작하는 세 번째 <깊은 곳>은 『그림에 붙잡힌 사람들 1, 2』를 보고 고른 곡이다. 강고래는 “그림을 그리는 사람들이 평탄한 삶을 살지는 않는다. 우여곡절이 많은 그 상황에서 오히려 더 빛나는 그림을 그린다”는 생각으로 만들었다. 공연은 이번 북콘서트를 위해 만든 <리버스톤>, 앵콜곡 <비향(벼랑)>으로 이어졌다.

강고래는 진행을 맡은 한국화가 전수민 작가와 그림과 노래가 있는 행사를 약속했는데 코로나19로 기회를 찾지 못하다가 전날(14일) 열린 전수민 작가 북콘서트부터 함께하고 있다며, “정말 오랜만에 사람들을 마주하며 노래를 불렀다. 긴장됐지만 함께할 수 있어서 뜻깊고 좋다”고 한다.

강고래의 고래는 ‘종착지인 바다보다 잘못 거슬러 올라간 강을 더 좋아하는 고래’라고 한다.

공연이 끝나고 소개를 받은 최삼경 작가는 먼저 예술가들을 인터뷰하고 책으로 엮게 된 계기를 풀어놓았다.

강원도청에 근무하는 작가는 2013년부터 강원도에 인연을 두고 활동하며 열심히 한 길을 가는 예술가들을 알리고 싶은 마음에 인터뷰를 해서 웹진에 소개했다. 그렇게 시작한 일이 오랜 세월이 지나 두 권의 책으로 엮었다.

진행을 맡은 전수민 작가, 성남시청 광장에도 세워진 ‘평화의 소녀상’을 만든 김서경·김운성 조각가 부부, 예술인들이 좋아하는 김주표 서각가, 베트남에서 고향으로 귀환한 다문화가정 여성들의 자립을 돕는 김예진 자수 공예가를 포함해 모두 37인을 소개했다.

전수민 작가는 “2006년부터 그림을 그렸는데 그림 그리는 것을 귀하게 여겨주는 분들이 많지 않았다. 그런데 작가님은 제가 살고 있는 화천까지 와서 제 이야기를 진중하게 들으면서 깨알같이 소중하게 받아적는 것이 인상 깊었다”고 회상한다.

최삼경 작가는 자신이 만난 예술가들에 대해 “예술을 운운할 자격은 없지만, 그분들은 그림에 예술에 붙잡혔다. 그렇게 고생하고 돈도 안 되는데 왜 그림을 그리냐고 물어본다. 가장 인상 깊게 남은 대답은 ‘나는 그림을 그리면서 자유롭다. 자유다’였다. 그 말이 너무 좋았다”고 한다.

그림에 붙잡히고 그림을 위해 살고 살 수밖에 없는 작가들 중 세 명을 소개했다.

먼저 함께하고 있는 전수민 화가. 대학에서 문헌정보학을 전공하고 8년여 직장 생활을 그만두고 미술학원에 등록했다. 한국화과에 입학해 그림을 그리면서 비로소 행복했다.

‘한지 위에 켜켜이 쌓아 올려 가슴 안에 층층이 포개진 그리움을 자신만의 속도로 표현’한다. 작업은 ‘시간의 퇴적이라 할 만큼 속도가 느려서 꼼꼼한 정성을 반복해야 하는 것이 전제 조건이 될 정도’다.

넉넉할 리 없건만 화가로 자리잡으면서 시작한 전시수익금 전액 기부, 재능 기부 미술지도 등을 계속하고 있다.

화가 박 환. 그림과 명성 모두 절정이었을 때 교통사고로 시력을 잃었다. 원망과 절망, 분노와 자책 속에 손가락을 더듬거리며 다시 그림을 시작했다. 그의 그림을 보며 용기를 얻고 힘을 얻는다는 사람들의 메시지가 전해졌다.

사고 전에는 명성과 돈을 위해 그림을 그렸지만, 이제는 그림을 보는 사람들에게 희망을 주고 힘을 주기 위해 그림을 그린다. 항상 그 기도로 그림을 시작한다.

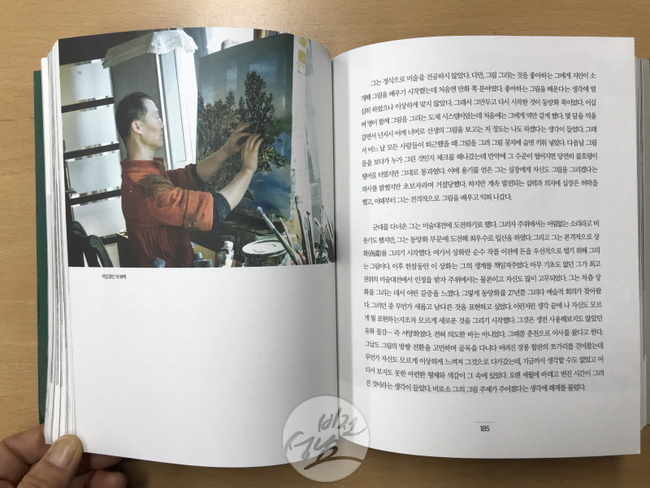

화가 이장우. 그는 자폐증을 갖고 있다. 그의 부모는 혼자만의 세계에 갇혀 살던 그에게 다른 세상을 바라보도록 하기 위해 그림을 그리게 했는데, 이제는 그림이 그의 전부가 됐다.

아침부터 저녁까지 꼬박 9시간, 10시간이 넘도록 그림을 그린다. 그림을 통해 사회 구성원으로 인정받고 사람들에게 행복을 주고 있다.

기자는 전시회를 한 달 앞두고 산불로 그동안의 작품들이 불탔는데도 몸이 탄 사람도 있고 세상의 더 큰 고통에 비하면 아무것도 아니라며 초연했던 김종숙 화가와 어려서부터 가난, 고된 노동과 영양실조, 청각장애까지 그 시련 속에서도 50년 동안 붓을 놓지 않은 최영식 화가의 이야기에도 숙연해졌다.

최삼경 작가는 “작가의 말에 이 예술가들의 삶에 마음이 무거워진다고 했지만, 무거운 게 아니라 ‘경건함’이다. 삶이 경건해진다. 이렇게도 살아가는 거구나. 예술가들의 정신과 삶에서 결국 우리가 왜 사는지 그 질문에 봉착한다”고 말한다.

글을 쓰면서 슬럼프를 어떻게 극복하냐는 질문에 작가는 “저는 슬럼프라고 말할 수 없다. 예술가들 중에는 예술가로 태어나는 분들이 있는데 그분들은 거기에 붙들려 산다. 아마추어와 프로는 성취와 관계없이 그 길을 가느냐, 가지 않느냐”라고 한다.

이어서 “저렇게 힘들게 자기 길을 가며 견결(堅決)하게 사는 분들이 있다는 것을 알리고 싶었다. 그분들을 우리가 북돋워 주고 힘을 줘야 하는 게 아닌가, 그게 인간으로 사는 모습 아닌가. 정말 그랬으면 좋겠다”는 바람을 전했다.

기자는 책을 읽으면서 ‘예술가들은 우리가 보지 못하고 느끼지 못하는 것들, 때로는 외면하고 피하는 것들, 그것들의 아름다움을 밝혀 세상에 드러내는 사람들임을, 고통 속에서도 세상을 그렇게 아름답게 만드는 사람들’이라 생각했다.

최삼경 작가는 다음 작품으로 조선 영·정조 시대 자기 눈을 스스로 찔렀던 화가, ‘최북’에 대한 소설을 쓰고 있다.

“도화서에 잠시 있었을 뿐 최하층에서 살았던 분이다. 그분의 삶이 너무 애절해서 쓸 수밖에 없었다. 그때 붓 하나로 산다는 게 무슨 의미인지, 그 붓이 뭔지 그걸 알아보고 싶어서 쓰고 있다“고 한다.

봄비가 흩날리던 날에 시작해 여름으로 가고 있는 이매문고와 신농학당의 북콘서트는 6월 12일(일) 고요한 작가의 <결혼은 세 번쯤 하는 게 좋아>, 7월 10일(일) 이경란 작가의 <빨간 치마를 입은 아이>로 이어진다.

북콘서트 참가 신청: 010-5680-2130(이매문고 전경자 대표) 취재 전우선 기자 folojs@hanmail.net

저작권자 ⓒ 비전성남, 무단전재 및 재배포금지

|

많이 본 기사

|