최근 개방된 청와대 바로 곁에 칠궁(七宮)이라 부르는 사당이 있다. 청와대와 가까워 그간 삼엄한 통제 하에 시간제 제한관람을 하거나 단체 관람객만 인터넷 예약을 받는 등 여러모로 출입이 까다로웠는데, 이번 청와대 개방과 함께 이곳도 쉽게 찾을 수 있게 됐다.

칠궁의 ‘궁’은 임금의 처소가 아니라 조상의 신주를 모셔 놓은 집, 사당을 말한다. ‘칠궁’이란 저경궁(儲慶宮), 대빈궁(大嬪宮), 육상궁(毓祥宮), 연호궁(延祜宮), 선희궁(宣禧宮), 경우궁(景祐宮), 덕안궁(德安宮)의 사당을 가리킨다.

각각의 사연이 있겠지만 이곳 사당의 주인은 조선시대 왕을 낳은 어머니라는 공통점을 지닌다.

왕을 낳았음에도 사후에 임금과 왕비의 위패를 모시던 왕실의 사당인 종묘가 아닌 이곳에서 제사를 받는것은 그들이 왕의 정식 부인이 아닌 후궁(後宮)이었기 때문이다. 현재 칠궁으로 알려진 이곳은 영조의 생모인 숙빈 최씨의 사당, 곧 육상궁의 자리였다.

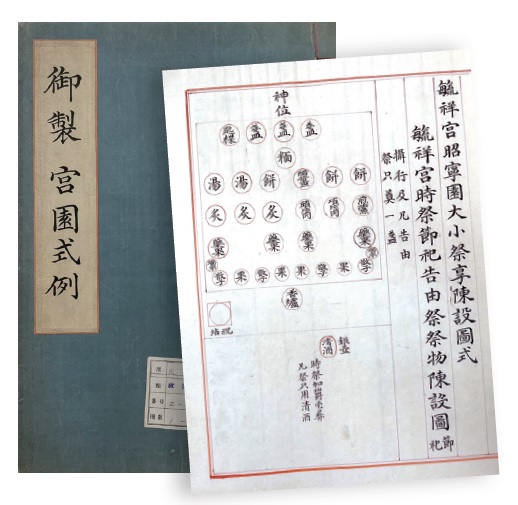

장서각에 소장된 『어제 궁원식례』는 영조가 숙빈 최씨의 사당인 육상궁의 사당을 조성하면서 만든 규정집이다. ‘어제(御製)’는 왕이 직접 지었다는 뜻이고, ‘식례(式例)’란 법식 또는 규례와 동의어다.

숙빈 최씨는 인현왕후의 무수리였다가 후궁이 돼 연잉군(延礽君)을 낳았는데 그가 경종의 뒤를 이어 왕위에 오른 영조였다.

즉위 후 영조는 생모를 위해 숙빈묘(淑嬪廟)를 세웠으며, 1744년(영조 20)에 그 사당의 이름을 ‘육상(毓祥)’, 무덤은 ‘소령(昭寧)’이라 했다. 그리고 1753년(영조 29)생모에게 ‘화경(和敬)’이라는 시호를 올리면서 육상묘를 육상궁으로, 소령묘를 소령원(昭寧園)으로 높였다.

이때 만들어진 이 책은 영조 연간에 국왕 사친의 사당과 무덤을 궁원으로 높여 왕권과 왕실의 지위를 안정되게 유지하고자 제정한 제도, 즉 궁원제(宮園制)의 시작을 보여 준다.

책의 첫 부분은 『식례』를 네 부 만들어 육상궁, 소령원, 예조, 봉상시에 보관할 것을 지시한 영조의 전교가 실려 있다. 이어서 육상궁과 소령원의 식례, 제향의 절차를 기록한 의주, 축식(祝式), 의물(儀物), 제물의 진설도(陳設圖)와 제기(祭器)의 수량 등이 나온다.

그 내용에서 흥미로운 것은 제향 날짜다. 육상궁에서 제사는 일 년에 네 번 거행하는 사시제(四時祭)가 가장 중요한 제사였다. 이는 종묘와 동일하다.

종묘의 경우 네 계절의 첫달인 1월, 4월, 7월, 10월의 초순에 거행하는데 구체적인 날짜는 매번 점으로 정했다.

그러나 육상궁의 사시제는 춘분, 하지, 추분, 동지에 거행했다. 국가 제사일과 중첩되지 않고, 택일의 번거로움도 피한 선택이었다.

제기와 제물 역시 종묘의 것과 확연히 다르다. 작(爵) 대신 은잔(銀盞)을 사용하고 종묘 제향에서 볼 수 없던 산자와 약과가 나온다. 희생을 중심으로 한 국가의 일반 제사와 달리 ‘속제(俗祭)’의 형식을 따른 것이다.

그리고 제향의 축문에서 영조는 숙빈 최씨를 ‘사친(私親)’이라 불렀다. 궁원제로 어머니를 높인 후 영조는 “아! 체모(體貌)를 높이고 인정과 예법에 합치하였으니 60년 늘그막에야 나를 길러주신 은혜에 보답하게 되었다”라고 했다.

궁원제는 조선 후기 왕위 전승의 불연속을 보여 주는 것이다. 숙종 이후 적장자의 왕위계승이 제대로 이루어지지 않으면서 나타난 공과 사의 불일치를 궁원의 새로운 공간으로 해결했다. 왕통의 명분과 혈통의 정감을 종묘와 궁을 통해 함께 실현한 것이다.

한편, 이러한 궁들은 4대가 지나도 제사가 폐지되지 않는 사당이었기에 점차 국가에 부담이 됐다. 그리고 사친에 대한 친애의 감정도 약해져 갔다.

고종 대에 궁원제에 대한 새로운 정비가 있었는데 먼저 과도하게 높아진 규식들을 낮췄다. 그리고 여러 곳에 흩어져 있던 궁들을 합치고자 저경궁을 경우궁으로 옮기고, 대빈궁, 연우궁, 선희궁을 육상궁 내로 옮겼다.

종묘와 육상궁의 거리는 멀지 않다. 그러나 공(公)과 사(私)의 벽은 높았다. 그 벽을 넘어 종묘와 육상궁을 오고 갔던 영조의 고민은 공과 사, 어느 것 하나를 소홀히 하지 않았으며, 현재를 살아가는 우리 역시 유효하게 받아들여야 할 것이다.

저작권자 ⓒ 비전성남, 무단전재 및 재배포금지

|

많이 본 기사

|