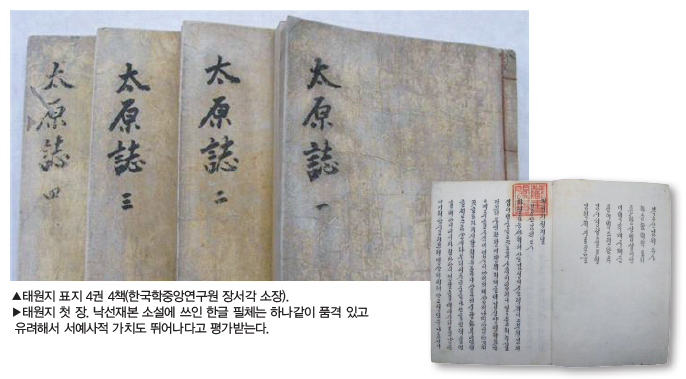

영조는 요샛말로 소설 덕후였다. 그는 소일거리로 소설만한 게 없다고도 하고, 신하가 읽어주는 소설을 들으며 잠자리에 들었다. 또 신하들에게 작가에 대해 묻는가 하면, 보고 싶은 소설을 구해오라고 명하기도 했다. 임금뿐 아니라 비빈까지 두루 애독했던 왕실 소설은 창덕궁 연경당, 낙선재를 거쳐 현재 서판교의 한국학중앙연구원 장서각에 소장돼 있다. 장서각에 소장된 낙선재본 소설은 창작소설과 번역소설을 더해 84종 2천여 책에 달한다. 문학적 성취가 높은 훌륭한 작품이 많아 조선 서사 문학의 정수라 해도 과언이 아니다. 이 가운데 조선판 해양 판타지 소설 〈태원지〉가 있다. 〈태원지〉는 당연하게 여겼던 세상 중심의 국가인 중국과 오랑캐에 대해 신선한 시각으로 접근한다. 주인공 ‘임성’은 오랑캐인 원나라를 몰아내고 왕권을 잡겠다는 포부를 품은 영웅이다. 한창 세를 불려가던 임성의 계획은 결국 왕에게 발각되고 만다. 원나라 군대가 진격해 오자 임성은 변변한 전투조자 못한 채 조선으로 도망치기로 한다. 동방예의지국인 까닭에 머물만한 나라라는 주장에 일행 중 한 명이 반대하고 나선다. 조선은 재난이 많은 작은 나라라 중원을 도모하기 어렵다는 게 이유다. 〈태원지〉는 조선 소설이면서 조선에 대해 냉정하고 객관적이다. 어쨌거나 임성 일행은 급히 배를 띄워 조선을 향해 가지만 곧바로 풍랑을 만난다. 그들은 바다를 떠다니며 표류를 이어가다가 이름 모를 곳에 도착한다. 겁을 먹은 임성 일행에게 원주민은 그곳 대륙의 이름이 ‘태원’이며 그 크기가 10만여 리, 역사는 수만 년에 달한다는 사실을 알려 준다. “태원은 천하의 가운데 땅이오.” 중국을 모르는 태원 사람은 ‘태원’이 세상의 중심이라고 말한다. 태원 사람이 중국은 어떤 나라인지 묻자 임성 일행은, 천지개벽에서부터 원나라 건국에 이르는 장대한 역사를 설명한다. 중국의 흥망성쇠를 모두 듣고 난 태원 사람은 길게 탄식하며 말한다. “어찌 이렇듯 홀연히 망하고, 흥하여 백성을 전쟁 가운데 내모는 것이오? 우리 태원은 그렇지 않소.” 찬란하다고 자부하던 중국 역사는 태원 사람이 보기에는 백성이 고통받는 잔혹사에 불과했던 것이다. 중국을 세상의 중심으로 여기며 중화인으로 자부했던 임성 일행은 충격에 휩싸였다. 오랑캐인 원나라를 몰아내려던 임성 일행은 태원에 이르러 도리어 오랑캐가 된다. 태원 사람들은 임성 일행을 ‘도적떼’나 ‘해적’ 취급을 했다. 그들은 중국을 모를뿐더러, 임성 일행이 태원의 침략을 자행하기 때문이다. 중국 사람에게 원나라가 그러했듯, 태원 사람에게 임성 일행은 먼 곳에서 들이닥친 침략자, 오랑캐였던 셈이다. 걸리버가 소인에게 거인이고, 거인에게 소인이었던 것처럼. 〈태원지〉는 서로 세상의 중심이라고 자처하는 신대륙 태원과 중국을 설정해 내부자와 외부자의 자리를 바꾼다. 〈태원지〉 마지막 장을 덮으며 조선 지식인은 어떤 생각을 했을까? 한 번쯤 깨어있는 시각으로 조선과 중국을 바라봤을 터. 소설의 역할은 여기까지다. 지금 중국의 패권주의는 막무가내로 우리를 압박하고 있다. 우방이라던 미국은 한치도 물러서지 않고 자신들의 요구를 주장하고 있다. 서로 세상의 중심이며 자신이 주인이라고 고집하는 모습이다. 엄혹한 정세 속에서 우리의 인식은 그 어디쯤 있을까. 18세기 소설 〈태원지〉가 우리에게 전하는 메시지다.

저작권자 ⓒ 비전성남, 무단전재 및 재배포금지

|

많이 본 기사

|