[추억을 소환하다] 벽지, 장판에도 유행이 있다

지물포 32년, 상대원3동 수경지물포

이사를 하거나 벽지가 더러워지면 어머니는 풀을 쑤고 아버지는 벽지를 발랐다. 덩어리진 밀가루 풀을 손으로 주물러 풀던 기억이 살그머니 손끝에 닿았다. 그 미끈거리고 부드러운 밀가루 풀 느낌이 손에 남아있었나 보다. 지물포에 들어서자 손이 미끈거리는 느낌이 들었다.

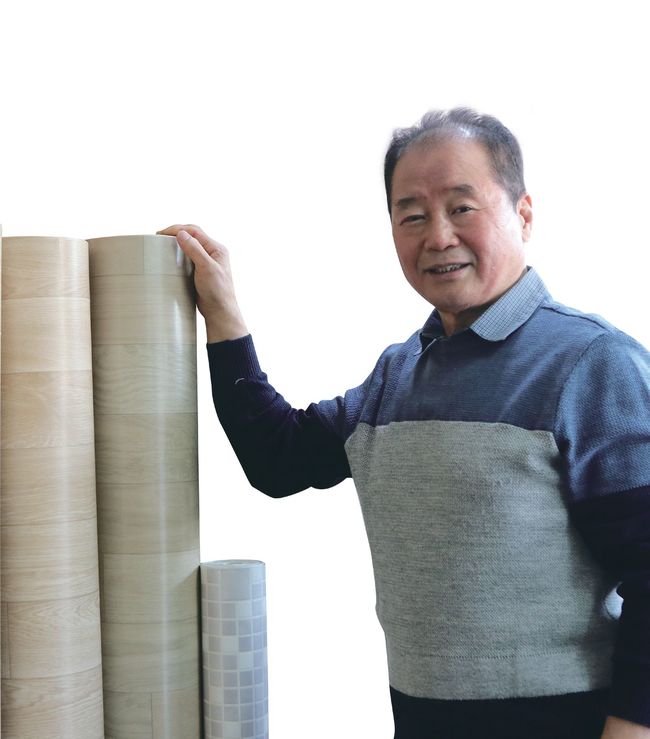

“흔히 이사철이라고 부르는 봄, 가을은 무척 바빴죠. 오전에 이사를 나가고 오후에 이사 들어오는 집도 많았는데 어떤 날은 도배를 마치기도 전에 이삿짐이 도착해서 이삿짐 직원들과 작은 언쟁이 오가기도 했다”는 수경지물포 이용환(73) 사장의 지물포 인생 32년 역사를 들었다.

세월이 흐르며 벽지의 유행도 바뀌었다. 신혼집에선 핑크 핑크 한 색상의 벽지, 아들 방은 푸른빛, 딸방은 분홍색이 감도는 색상의 벽지를 선호했다. 90년대 초엔 투톤 벽지와 포인트 벽지가 잠깐 유행인가 싶더니 어느샌가 자취를 감추고 손님들에게 보여주는 견본 책자에서도 사라졌다.

뭐니 뭐니 해도 흰색 벽지가 가장 무난하니 유행을 안 탄다. 그 미끈거리는 감촉을 가진 밀가루 풀 또한 사라졌다. 그 자리를 쌀풀이 대신하고 있다.

원도심 20평 분양지 주택 반지하 단칸방은 벽 마를 일이 드물었다. 비만 오면 물이 새니 벽지가 뽀송뽀송함을 유지할 겨를이 없던 반지하 방. 세 들어 살던 사람이 나가면 누수를 감추기 위해 집주인은 지물포부터 찾았다. 방을 얻는 사람들은 집의 구조보다 벽지의 상태를 먼저 살폈다. 벽지의 상태는 누수가 발생하는 집인지 아닌지를 말하는 증거물이었다.

곰팡이를 가린 시트지를 뜯어내고, 벽에 핀 곰팡이를 처리하고, 방습지를 바른 뒤에 벽지를 발라야만 했다. 지금 생각하면 잘못된 속임수로 여겨지지만, 그때는 모두가 어렵게 살던 시절이었기에 그게 그나마 최선이었다.

노란색, 반질반질한 비닐 장판(바닥재)엔 푹신함이란 1도 없었다. ‘장판’이란 단어가 낯설어진다. 바닥의 시멘트와 사람과의 마찰을 차단하는 마감재 역할을 했던 장판. 비록 푹신함이란 1도 없는 비닐 장판이지만 벽지가 발라지고 장판이 깔리면 사람이 살 수 있는 집의 완성이다.

“장판의 재질이 비닐(펫트)에서 모노륨,우드륨으로 바뀌면서 바닥재 시공도 달라졌어요. 얇은 비닐 장판은 이음새 부분을 겹치게 깔았고, 푹신할 정도의 두께를 가진 모노륨이나 우드륨은 서로 맞대서 붙여지게 시공을 하죠. 청소기가 보편화되기 전, 빗자루로 바닥을 청소할 때는 비질하기 쉽도록 이음새를 비질 방향으로 겹쳐 깔았죠.”

그 푹신했던 바닥재에 대한 기억 이용환 사장의 이야기를 듣다 보니 비닐 장판의 겹친 부분에 여유가 많으면 인심 넉넉한 지물포라 여기던 기억과 함께, 모노륨인가? 그 푹신했던 장판을 처음 깔았을 때의 기분이 어렴풋하게 떠올랐다. 마치 우리도 잘 사는 집인 것 같은….

느릿느릿 이어 가는 이 사장의 말을 따라 그 모습을 기억해 내는 게 어렵지 않았다. 동네 곳곳이 재개발로 인해 일감이 예전 같지 않지만, 이 사장은 하던 일을 이어 가고 있다. 세월은 흘러도, 세상이 바뀌어도 사람이 사는 집이라면 도배와 장판 시공은 여전할 테니까.

취재 윤해인 기자 yoonh1107@naver.com 취재 박인경 기자 ikpark9420@hanmail.net

*이 지면은 재개발로 사라져가는 성남의 모습을 시민과 함께 추억하기 위해 만들어졌습니다. 주변에 30년 이상 오래된 이색가게,선한 영향력을 끼치는 착한가게, 장인 등이 있으면 비전성남 편집실로 알려 주시기 바랍니다. 전화 031-729-2076~8

저작권자 ⓒ 비전성남, 무단전재 및 재배포금지

|

많이 본 기사

|