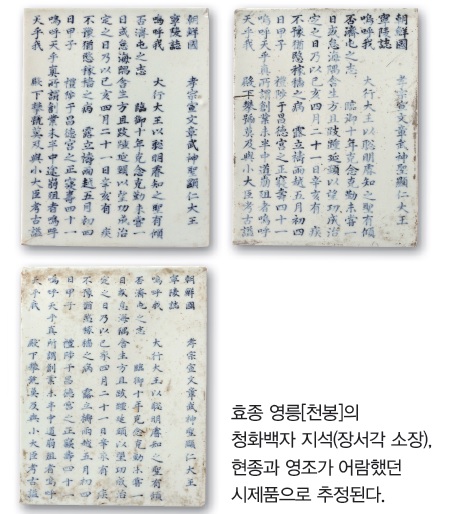

조선 왕실의 국장에는 돌을 이용한 다양한 조형물들이 만들어진다. 봉분의 주변을 둘러싼 돌부터 왕릉을 지키는 문석인·무석인과 석호·석양·석마 등의 조각, 신도(神道)와 어도(御道)와 같은 바닥돌, 능의 주인을 알려 주는 비석과 그의 일대기를 기록한 지석까지 돌로 만들어진 조형물은 왕릉의 공간을 가득 채운다. 오늘날의 정밀한 기계가 없던 시대에 웅장한 석물을 가공하고 옮기고 설치한 것은 우리에게 놀라움을 안겨 준다. 그중 왕릉의 지석(誌石)은 국왕과 왕후, 세자 등의일대기를 석물에 새긴 대형 석판으로서 왕실의 국장(國葬)이나 예장(禮葬) 시에 제작됐다. 지석은 왕릉의 석물 중 유일하게 외부에 형태를 노출시키지 않는 석물로, 『경국대전』에 의하면 능의 남쪽에 땅을 파서 묻는다. 규모는 세로 150cm, 가로 120cm,두께 20cm가 넘는 상당한 크기다. 이 큰 석판에 지문(誌文)을 새긴 뒤 묘역 아래에 묻었다. 영조는 1754년(영조30) 8월 5일 돌로 지석을 만들 때의 폐단을 언급하며, 지석을 도자기로 만들 것을 하교했다. 영조는 지석을 새겨 이를 탑본하고 보관할 때의 문제점과 돌로 운반하고 능에 묻는 과정에서 백성을 괴롭힐 수밖에 없는 시스템을 지적했다. 실제로 인력으로 돌을 캐서 운반했으므로 사상자가 빈번하게 발생하는 것은 당연한 일이었다. 그러나 국장은 오례 중 하나로 절차 중 하나라도 함부로 바꾸기 매우 부담스러웠다. 이때 영조가 떠올린것은 여주로 천릉했던 효종의 영릉(寧陵)이었다. 효종 영릉은 1659년(현종 즉위) 건원릉 서쪽 자리에 처음 조영됐으나 1673년(현종14)에 여주의 세종영릉(英陵) 옆으로 천릉했고, 이듬해 인선왕후(仁宣王后)를 합봉해 지금의 모습을 이루게 됐다. 효종 영릉은 동원상하릉(同原上下陵)의 능제라든지, 최초로 표석을 건립하는 등 기존 왕릉에서 채택되지 않았던 변화된 능제를 보였고 이후 선례로 중요하게 채택되면서 후대의 왕릉 조영과 이와 관련된 책의 편찬에 많은 영향을 줬다. 영릉의 지석도 처음 능을 조성할 때는 돌에 지문을 새겼다. 그러나 천릉할 때 천릉의 내용을 포함한 지문을 새롭게 돌에 새기고 동시에 같은 내용을 청화백자로 구워서 함께 매안하도록 했다. 이 과정은 의궤에 고스란히 기록돼 있는데, 서사관 3명이 각각 도자기 지석의 첫 장을 1편씩 청화안료를 써서 구운것을 어람(御覽, 왕이 직접 살핌)한 뒤 서사관을 선정해 나머지 지문을 모두 쓰게 했다. 이때 현종이 어람했던 지석을 왕실에서 보관하다가 후에 영조가 우연히 창고에서 이 지석을 보게 됐다. 영조는 이를 보고 백성을 괴롭히던 국장의 한 과정을 폐지해도 될 것이란 아이디어를 얻었을 것이다. 영조는 1752년(영조28) 완성된 『국조상례보편』을 1758년(영조34) 간행하면서 지석에 대한 매뉴얼의 표제를 도자기 지석[磁誌]으로 과감하게 바꾼다. 장서각에 수많은 돌로 만든 지석의 탑본이 소장돼 있지만, 영조의 지석이 없는 것은 자신부터 솔선수범해 도자기로 지석을 만들도록 유시했기 때문일 것이다. 그렇다면 조선 왕실에서는 더 이상 돌로 지석을 만들지 않았던 것일까? 그렇지는 않았던 모양이다. 정조의 건릉지석 탑본이 장서각에 남아 있는데, 탑본이 남아 있다는 것은 돌로 만들었기 때문이다. 다만 돌의 크기가 이전처럼 거대하지 않고 도자기지석처럼 가로 16cm, 세로 20cm 정도의 작은 돌여러 점으로 대체했다. 비록 방식은 유지되지 않았지만 백성들의 어려움을 줄여 주고자 했던 영조의 바람은 계속해서 이어졌다.

저작권자 ⓒ 비전성남, 무단전재 및 재배포금지

|

많이 본 기사

|