임미성 교수의 Jazz is life

2019 우리 동네 생활문화 공동체 만들기 지속지원 사업 ‘양짓말 문화로 꽃피다’

|

“저는 재즈가 어려워요”라는 참가자의 한마디는 우리를 대변하는 것 같다.

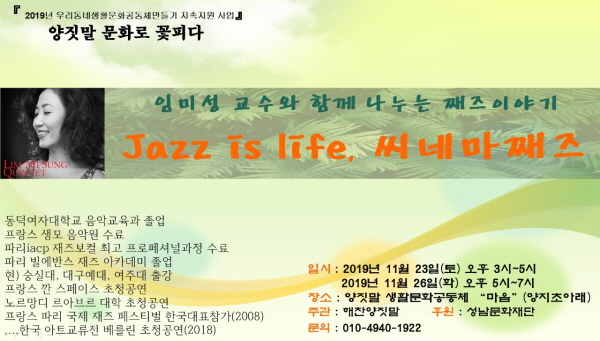

“Jazz is life 재즈가 인생”이라고 말하는 임미성 교수를 양지동 양짓말 생활문화공동체 ‘마음’에서 만날 수 있었다. 11월 23일 강의는 2019 우리 동네 생활문화 공동체 만들기 지속지원 사업 '양짓말 문화로 꽃피다' 중 하나다.

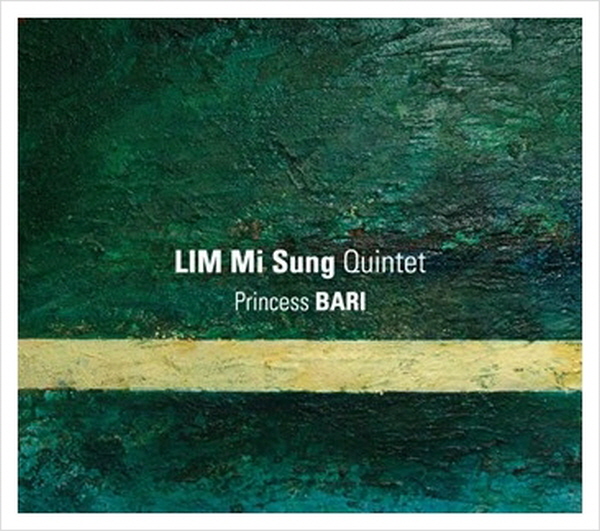

임미성 교수(현 숭실대·대구예대·여주대 출강)는 임미성 퀸텟[보컬 임미성, 피아노 허성우, 베이스 자크 비달(Jacques vida), 드럼 시몬 구베르(Simon gouberts), 트럼펫 앤드류 크로커(Andrew crocke)] 그룹의 재즈보컬을 맡고 있다. 프랑스 파리에서 재즈를 배우고 실력을 인정받아 프랑스파리 국제 재즈페스티벌 한국대표로 참여하기도 했다. 우리나라 바리데기 공주의 신화와 판소리 ‘춘향전’의 ‘사랑가’ 황진이의 시조 ‘청산리 벽계수야’ 등을 재즈의 리듬과 합쳐 새로운 한국식 재즈를 탄생시켜 ‘Princess Bari’란 앨범을 발표해 큰 사랑을 얻고 있다. 임미성 교수는 ‘Jazz is 편안하다. 여유를 준다. 걷는 길을 멈추게 하지 않는다. 방해하지 않고 상대방을 돋보이게 한다’고 정의한다. 그는 “스타벅스에 가면 배경음악으로 재즈를 틀어 준다. 귀를 기울여야만 들을 수 있는 곡이라 상대방과 이야기를 나눠도 거슬리지 않는 곡이다. 백화점에서도 재즈를 틀어 주고 심지어 화장실에서도 틀어 준다. 우리 삶에서 나도 모르게 많이 접하는 음악이 재즈다. 그런데도 막상 재즈 하면 너도나도 어렵고 모른다고 한다. 그래서 오늘은 쉽게 설명하려고 노력했다”면서 강의의 시작을 알렸다.

임미성 교수는 어느 날 접했던 곡이 가슴에 남아 100번 정도 들었다는 그 곡을 기준으로 프랑스어를 배우고 마흔이란 나이에 프랑스 유학길에 올라 성악 전공자지만 재즈를 배우기 시작한다. 그때 들었던 이브 몽땅(Yves Montand) 의 ‘Autumn Leaves’ 곡 감상을 시작으로 재즈의 세계로 들어갔다. 감상평을 묻자 참가자들은 “어느 가을날 낙엽을 밟으면서 지나가는 것 같아요”, “목소리가 부드럽고 커피처럼 향기로운 맛이 난다”고 대답했다. 다음 곡으로 미국의 팝 가수이자 기타의 신이라 불렸으며 70대 노년에 재즈 앨범을 낸 에릭 클랩톤(Eric Clapton) ‘Autumn Leaves’를 들었다. 참가자들은 이 곡을 듣고 “가을이 떠오르는데 전 곡보다는 덜 축축한 느낌이다”, “더 밝은 느낌이다”라고 말했다.

임미성 교수는 아무리 실력이 있어도 재즈 본토의 음악을 그대로 따라 할 수 없다며 국적에 따라 그에 맞는 색이 입혀지기 때문에 다른 느낌이 난다고 말했다. “내가 부르면 한국색이 입혀지는 건 어쩔 수 없다. 난 그 나라 사람이 아니기 때문이다. 재즈를 들여다 보면 미국의 역사와 같이 간다. 15세기부터 시작하는데 흑인들이 백인들에 의해 노예로 전략하는 시기에 서로가 힘듦을 노래로 표현하기 시작한 것이 재즈의 시작이다. 일의 능률을 핑계 삼아 불러서 금지하지는 않았다”고 덧붙였다. 재즈는 노동요였고 16마디로 주고받는 말의 노래 형태였다. 우리나라의 노동요 ‘에헤라디야~, 어기여차~’와 비슷하다고 보면 된다. 재즈는 구전음악으로 전해지다가 똑똑한 크레올 사람들(유럽과 흑인의 혼혈아)이 등장하면서 글과 피아노를 배우고 재즈가 악보로 남기 시작했다. 피아노는 유럽의 악기이다 보니 재즈는 흑인과 유럽의 문화가 합쳐졌고 백인들에 의해 널리 퍼지기 시작했다.

재즈가 다른 음악에 비해 시간이 긴 이유는 각자의 소리를 주고받기 때문이다. 목소리, 피아노, 트럼펫, 드럼, 베이스 각자가 말이다. 2명이서 연주를 하면 듀오, 3명이면 트리오, 4명이면 콰르텟, 5명이면 퀸텟으로 구분한다. 재즈는 무엇보다도 몸의 힘이 빠져 있어야 리듬을 표현하기 쉽고 귀를 기울여야 상대방 악기연주 소리 들을 수 있다. 몸의 힘을 빼면 표정도 좋아진다. 그래서 참가자들의 굳은 표정을 풀어 줄 겸 재즈의 리듬을 함께 만들어봤다. 95템포의 4/4 박자로 해서 참가자의 반은 ‘~두~밥’ ‘두두비두밥’을 반복하면 임성미 교수는 그 안에서 간단한 노래를 불러주기도 했다. 짧게 한 것이었지만 하고 나니 참가자들이 표정이 한결 나아졌다. 화가 날 때 좀 전의 박자에 2박과 4박에 박수를 치거나 한 음을 반복적으로 하다 보면 화가 가라앉는 효과도 얻을 수 있다고 팁을 줬다. 이번 강의는 1910년대까지의 재즈역사와 함께 재즈 알아보기였고, 다음 주 11월 26일(화) 오후 5~7시에는 ‘시네마 재즈’라는 주제로 영화음악과 함께 재즈의 역사를 이어서 함께 배운다.

성남문화재단이 후원하고 해찬양짓말이 주관한 재즈 강의가 끝나자 삼삼오오 모인 주민들의 이야기가 이어졌다. “동네에서 이런 강의를 들을 수 있다는 게 너무 좋다.”(양지동 김민아) “재즈가 생각했던 것보다 어렵지 않다.” “재즈를 찾아서 들어봐야겠다.” 문의 : 해찬양짓말 010-4940-1922 취재 김미진 기자 qeen03@hanmail.net 저작권자 ⓒ 비전성남, 무단전재 및 재배포금지

|

많이 본 기사

|