[추억을 소환하다] 이제 곧 추석, 고향 갈 준비하던 그때의 의상실 풍경

애리의상실(단대동), 이애리 대표에게 듣다

“아직 옷이 안 됐어요?” 마무리되지 않은 옷을 기다리며 여공은 애가 타서 울기도했다. 의상실에 주문한 옷이 완성되는 날이 고향 가는 날이었다. 1970~80년대 성남 제1공단에는 삼영전자, 풍국산업 등을 비롯한 여러 공장에 2천 명이 넘는 직공들이 있었다.

고향에 내려가는 여공들에게 잘 차려입은 의복은 “객지에서도 잘 먹고, 잘 지내고 있어요”란 안부의 표시였다. 그렇다 보니 명절에 입고 갈 옷이 제때 완성되지 않으면 옷이 완성될 때까지 의상실 앞에 앉아 기다려야만 했다. 의상실 직원들은 밀려드는 주문을 맞추기 위해 밤새워 옷을 만들었다. 미처 다 만들지 못한 옷을 입고갔다가 돌아와서 마저 재봉하는 일도 있었다고 한다.

고향에서는 어머니가 쌀을 빻기 위해 떡방앗간 앞에서 줄을 서고 자식은 의상실 앞에서 줄을 섰다.

성남에 제1공단이 세워지면서 한 집 건너 한 집꼴로 300여 곳 의상실이 들어서기 시작했다. 기성복을 파는 가게도 있었지만 블라우스, 바지, 치마 같은 평상복도 체형에 맞게끔 맞춰 입는 사람들이 많던 때다. 선물로 옷감을 보내는 것도 유행이었고, 결혼 예단에 옷감이 포함되던 시절이었다.

사우디아라비아로 파견 나갔던 근로자들이 귀국하면서 사오던 독일제 비로드는 고급 옷감으로 인기가 좋았다. 선물이나 예단으로 들어온 옷감은 의상실을 통해 나팔바지가 되고, 원피스, 투피스, 쓰리피스 양장으로 거듭났다. 좀 산다 하는 집안 혼례엔 예복으로 오버코트, 바바리코트, 정장을 사계절에 맞춰 준비했다고 한다.

“복장에서 개성이 넘쳐나는 지금 생각하면 좀 우습지만, 옷을 만든 원단으로 가방,모자, 부츠까지 깔(?) 맞춤으로 만들어 입으면 최고의 멋쟁이였다. 기성복에 비해 고가인 맞춤복을 입기 위해 계를 조직해 돌아가며 맞춰 입기도 했고, 고객 중엔 3개월, 4개월…. 월부(할부)로 나눠 내기로 하고 옷을 맞춰 입는 사람들도 많았다”고 한다.

이제 거리에서 의상실을 찾아보기 어렵다. 1980년대 후반에서 2000년대로 들어서면서 의상실은 기성복 매장에 밀려났다. 빠르게 유행을 따라잡는 패스트 패션이 저렴한 가격으로 손님을 끌고 다양한 디자인의 옷이 매장을 가득 채우고 있다. 손님들은 의상실보다 기성복 매장을 찾은 지 오래다.

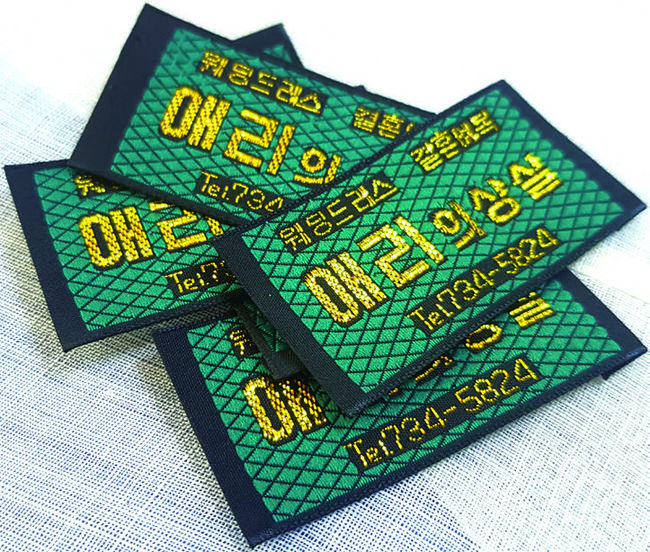

“60년대 후반부터 성남 제1공단 근처에서 의상실과 함께 웨딩드레스숍을 운영했다”는 애리의상실 이애리 대표의 기억 속, 50여 년 전부터 흘러온 의상실에 관한 이야기를 듣다 보니 아주 오래된 명작 한 편을 감상하는 듯하다. 50년 세월 중 언제쯤 지어진 옷일까, 의상실 개점 당시부터 사용해 왔다는 애리의상실 상표가 달린 옷을 들고 오는 손님이 있다. 반갑고, 고맙다.

이 대표는 “지금은 직업이라기보다는 취미 삼아 옷을 깁는다”고 한다. 가게 앞 화단에 꽃과 식물을 가꾸며 한 달에 한두 작품 정도 만들고 있다. 의상실을 찾는 손님은 옷을 만들어달라는 부탁과 함께 날짜를 정하지 않고 옷이 만들어질 때까지 기다려 준다.

우리는 사람이 사는 데 필요한 세 가지를 들며 의(衣)를 먹는 것에 앞서 이야기한다. 어째서 식(食)이 아닌 의(衣)를 먼저 말했을까 새삼 의문이 들었다.

이 대표에게 옷을 만드는 일이란, 그 무엇과도 견줄 수 없다는 귀함의 표현은 아닐까 하는 생각을 해본다.

취재 윤해인 기자 yoonh1107@naver.com 취재 박인경 기자 ikpark9420@hanmail.net

* 이 지면은 재개발로 사라져가는 성남의 모습을 시민과 함께 추억하기 위해 만들어졌습니다. 주변에 30년 이상 오래된 이색가게, 선한 영향력을 끼치는 착한가게, 장인 등이 있으면 비전성남 편집실로 알려 주시기 바랍니다. 전화 031-729-2076~8 저작권자 ⓒ 비전성남, 무단전재 및 재배포금지

|

많이 본 기사

|